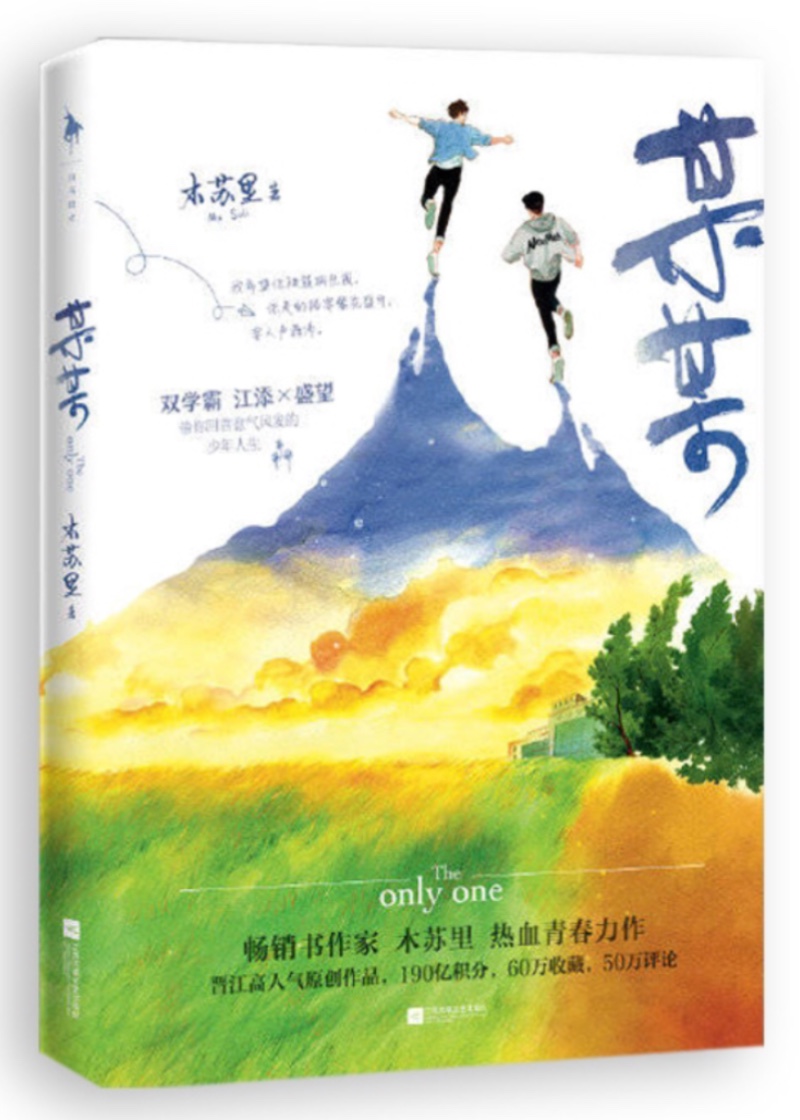

狡猾的 小說 某某 93.苦夏 推荐

漫畫–天漫–天漫

江添再次見見盛明陽是這天中午, 在兵慌馬亂的診所。

他們誰都不想把職業捅到江鷗先頭,但不巧忘了一件事——世上並未有密密麻麻的牆,而全校巧是流言最甕中捉鱉招的者。

江鷗開完年數建國會, 打盛明陽的電話機無人接聽, 獨一條微信留神學創世說“稍加急事, 晚歸”。因爲季舉世的搭頭, 她跟盛明陽本就遠在將斷未斷的分歧期, 又因爲肉體起因,事情哪裡也不復參與。因而她看看微信並破滅多問,不過跟着大部分隊去了深明大義樓, 想跟江添盛望打聲看再走。

下場在甬道間聽見了那幅關於她兒的據稱。

高天揚領悟江鷗,也是早先創造她情很不對頭的人。盛望江添的部手機箱包都在家室, 他不得不輾轉反側回撥上一個編號, 全球通便通知到了丁老翁那兒。

從而事情變得越加土崩瓦解。

小說

江添趕回附中時, 迎接他的饒如斯的絲絲入扣。

那倏地他覺得有人在跟他開一個荒誕不經玩笑,他清楚曾很鼎力了, 卻相似老是慢了幾秒。他沒趕上要步,就覆水難收擦肩而過整整,嗣後出神地看着艙室一節撞上一節,撞得捉摸不定、突變。

而他唯其如此站着,看着。

他糟糕言論、差勁露出, 是個徒有其表的啞巴。

盛明陽來診所的速率已經迅猛了, 他出升降機的天道, 望江添坐在走廊某無人的竹椅上, 支腿弓身, 頭殆低到了肘彎。貌外表援例帶着未成年人的敏銳感,卻渾身倦。

他原是想說點什麼的, 他帶着蓄兵不血刃的怒意而來,探望了這副式樣的江添,須臾張口忘言。

那俯仰之間,他突兀識破此時此刻其一大自費生原來跟盛望差之毫釐大……

他就像一無誠意識到這幾許。

但此心勁才一閃而過,又被壓了下。江添聰腳步朝他看了一眼,又無形中瞥向他身後,電梯裡空無一人,鏘啷一聲又開開了。

盛明陽皺着眉,一會後稱道:“盛望沒來,我託人照管了。”

真武世界

這種向人家交代他子行蹤的覺很見鬼,外心裡陣子苦悶,剛壓下去的怒氣又翻涌上來。但他做奔像對盛望一樣跟江添雲,他會無意識克服、打門面話。

截至這時,他才挖掘和氣實質上重點未曾一是一把江添正是婆娘人。

江添從椅子上站起來,他骨子裡比盛明陽高,誠然擁有未成年人異樣的薄削,仍會讓人發壓迫。他說:“我的熱點,你別罵他。”

盛明陽當很荒誕,顯著是他的幼子,大夥卻在越俎代庖,恰似他是個大反面人物有意害盛望平:“你底天道見我罵過他?”

他反詰一句,空洞不想多說,急三火四入了。

盛明陽從未見過江鷗這樣失常的形相,有轉手他甚而以爲她會瘋或者時代催人奮進作出啥不行解救的事來,總的說來,跟他以前瞭解的人透頂莫衷一是。她們期間要說有多深的底情,並不致於,然則剛有如此一個人,偏巧勾起他對亡妻的好幾懷想,剛巧適宜。就切近江鷗最激切的結也不在他這,但給了季大千世界亦然。

探親假那段光陰裡歲時緊張的神經消耗了廢山高水長的真情實意,他對現時的江鷗只節餘一些專責、幾分憐,還有不想承認又粗心不掉的申斥——

一去不返江鷗就消逝江添,事務也不會鬧到如此黔驢之技辦理的礙難程度。

固然無異於的,對江鷗以來,瓦解冰消盛望就不會有即日那幅事。所以指摘之餘,盛明陽又有少數愧對。

產房裡充實着濃烈的藥水味,伴着婆姨塌架的尖聲和高高的尚未休止過的抽搭,跟一瞬發生瞬息間歇止的泣訴,像幾種相互之間擰又粗雜糅的不行腔,自持得讓人呆不下去。

盛明陽不亮堂江添在醫院呆了多久,止好幾鍾,他就約略架不住了。這時候他又去了幾趟籃下,丁老者趕去私塾的當兒,所以精神恍惚,在跟江歐的拉桿間摔了一跤。

都說春秋大的人能夠泰拳,丁老頭還多一律,他不能發怒也辦不到急。病假裡季大千世界該署懊惱事都讓他終夜難眠,變得迅速了,這次又來一擊,整個人都萎頓造端。他白髮蒼蒼地因在牀頭,肩背駝,看着室外不知哪處,遙遙無期地發着呆,像是一霎時就老了。

盛明陽和江添在診療所忙得狼狽不堪,直到夜才稍許喘了一股勁兒。她們外出敵區歇坐來,默默無言和窒悶磨磨蹭蹭蔓延,填滿了者遠方。

無人島之戀

過了很久永遠,盛明陽朝病房的系列化看了一眼,問起:“吃後悔藥麼?事兒弄到這個境。”

江添垂察言觀色,目光盯着某處空幻像是在傻眼,又像是純潔的發言。

“你大一點,少年老成居多。”盛明陽音裡透着累,耐着個性說:“你是何許想的,我聽取看。”

少焉江添才談道:“我不欠誰的。”

他曲折長到如此大,沒跟誰久呆過,沒把誰算基幹。他習慣了往外掏,卻很少拿他人的。但凡拿少數,城邑倍掏返。

他誰也不欠。

他做着他覺應該做的事,接受着他不該承受的。他誰也無需怕,誰也甭看,他只看盛望。

盛明陽大體上也略知一二他的變動,一瞬間盡然找不出話來答覆。愣了一忽兒才說:“唯獨望仔見仁見智樣。”

江添“嗯”了一聲,充分霎時殆脫了苗氣。他說:“我略知一二。”

盛望絨絨的,機巧,常說本人脾氣不得了,卻總在查勘對方的感應。有目共睹襁褓雷同六親無靠,反映卻截然相反,一下索性把自己封在冰裡,一下卻伸出了衆卷鬚,探着五洲四海的籟。

但即或所以云云他們纔會有錯綜。

就是說蓋柔曼,他一期人站在烈馬巷子半夜三更的探照燈下,盛望纔會開窗叫住他。

他即令摸清這點,因而早間滿五洲地找着盛望,午後卻泥牛入海再問。錯誤不想見了,是不想盛望來見他,不想盛盡收眼底到他前方攤着的滿地冗雜。

他曉盛望會同悲。他也瞭解,睹盛望難熬的一轉眼,他會有一些搖晃。

*

盛望到衛生院早已是次之天了。

他灰飛煙滅揹包冰消瓦解無線電話,盛明陽找人看了他一通夜。他夜晚處於沉重的鬱悶與堪憂裡,只想找江添說幾句話,便交卷一晃雙向讓人甭想念。宵又反覆回顧起烈士墓裡的那一幕,回首他媽在慘白的照片中笑着看他,而他抿脣看着別處,以至雙眸發紅也沒能透露想說吧。

都說遠親的人最明確捅何在最疼,盛明陽太未卜先知爲啥讓他同悲了。他至關重要天被帶去崖墓,伯仲天被帶到了病牀前。他去的際江添不在,盛明陽專誠打了個歲差。

年齡大的人覺少,護士說丁長者天不亮就這麼樣傴僂地坐在牀上了,時刻整天地發着呆。他摔了個斤斗,半急半嚇激發了鼻炎,變得蠢物啓幕,別人說怎話,他都特眯縫笑着。讓人弄霧裡看花白他是不計較照例聽不懂。

盛望進客房的時,他慢半拍地轉過頭來,盯着盛望看了漏刻,猝笑着招了招手。